Сайдинг для наружной отделки на нашем сайте

Сайдинг для наружной отделки на нашем сайте

Глаза, роговица, сетчатка, зрительный нерв. Когда люди хотят объяснить, как они видят, глаз обычно сравнивают с прекрасно сконструированным фотоаппаратом, однако, чтобы полностью понять, как внешний мир отражается в крошечной камере глаза, нужно обратиться к первоосновам этого процесса.

Для понимания природы света лучше всего считать его передающей средой. Исходя из любого источника, свет отражается от предметов во всех направлениях, унося с собой возможность для предметов быть видимыми.

Другой важный фактор, касающийся характеристики света,— это способность обычно прямых лучей света преломляться при прохождении через определенную среду, например, через стеклянную линзу специальной формы в фотоаппарате или через линзу, состоящую из тканей, в человеческом глазе.

Более того, степень преломления можно регулировать с помощью формы линзы. Лучи света можно сконцентрировать, чтобы получить крошечные, но точные изображения крупных предметов.

Когда луч света падает на глаз, вначале он встречает это круглое прозрачное окно, называемое роговицей; роговица — первая из двух линз глаза. Это сильная линза с неподвижным фокусом. Оптическая сила роговицы составляет до двух третей общей оптической силы глаза. При этом роговица имеет толщину всего полмиллиметра в центре и один миллиметр в том месте, где она соединяется с белком глаза, называемым склерой.

Роговица состоит из пяти слоев. Снаружи находится слой, толщиной в пять клеток, называемый эпителием, он соответствует коже тела. Под ним находится эластичный, похожий на волокно слой, известный как слой Боумана. Затем идет основной слой (строма), состоящий из коллагена. Это самая плотная часть роговицы. Строма помогает уберечь роговицу от инфекции за счет содержащихся в ней различных антиинфекционных антигенов: считается, что строма контролирует возможные воспаления в роговице.

За слоем стромы находится другой слой, толщиной в одну клетку, называемый эндотелием. Этот тонкий слой обеспечивает прозрачность роговицы и поддерживает баланс водного обмена между глазом и роговицей. Однажды сформировавшись, клетки этого слоя не могут обновляться, и поэтому травма или заболевание эндотелия могут вызвать постоянное нарушение зрения. Последний слой, который называется мембраной Десцемста, является эластичным.

Слезная пленка покрывает эпителий. Без слез роговица не имела бы защиты против бактериальных микроорганизмов, загрязнения и пыли. Слезная пленка создает также оптический слой — без слез эпителий потерял бы свою прозрачность и помутнел.

Пройдя сквозь роговицу, луч света попадает в первую из двух камер внутри глаза — переднюю камеру. Она наполнена водянистой — внутриглазной — жидкостью, которая постоянно обменивается.

Сосудистая оболочка глазного яблока — это участок, который состоит из трех четко различимых структур, расположенных в центре глазного яблока: собственно сосудистая оболочка глаза, ресничное (цилиарное) тело и радужная оболочка глаза. Эти структуры вместе иногда называют увеальным трактом.

Собственно сосудистая оболочка представляет собой топкий покров из мембран между внешней защитной склерой и сетчаткой. Эта мембрана богата кровеносными сосудами, которые питают сетчатку и создают сложную решетчатую структуру во всем глазе. В такой решетке есть опорная ткань, содержащая разное количество пигмента, что не позволяет свету метаться по задней стенке глаза, создавая спутанные образы.

Ресничное тело состоит из заостренных участков увеального тракта в самой передней части глаза. Его роль — изменять форму хрусталика движением цилиарной мышцы, позволяя человеку сфокусировать взгляд на ближайших объектах, а также вырабатывать внутриглазную жидкость, которая циркулирует в камере и использование некоторых лекарств также заставляют зрачок глаза расширяться или сужаться.

Сразу позади радужки находится мягкий, эластичный, прозрачный хрусталик. Он сравнительно невелик, так как большую часть работы за него делает роговица.

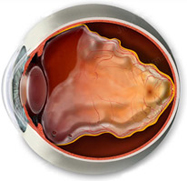

Позади хрусталика находится главная — внутренняя — камера глаза. Она наполнена веществом, которое называется стекловидным телом, имеющим желеподобную структуру; это вещество делает глаз твердым и эластичным. Через центр камеры проходит стекловидный канал — остатки канала, несшего артерию в период внутриутробного развития.

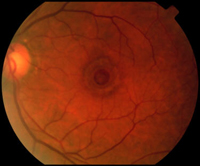

Изогнутая внутренняя часть глазного яблока выстлана по всей внутренней камере светочувствительным слоем, который называется сетчаткой. Она состоит из двух различных типов светочувствительных клеток, называемых по их форме палочками и колбочками.

Палочки чувствительны к малоинтенсивному свету и не различают цвета, что делают за них колбочки. Колбочки также отвечают за прозрачность: их особенно много в задней части глаза, на участке, известном как ямка, или пятно. Тут же хрусталик фокусирует самый четкий образ, и именно там человек видит лучше всего. Окружающая ямку, или пятно, сетчатка дает четкие образы, но ближе к ее краям появляется периферическое зрение, когда человек видит «наполовину».

Вместе центральное зрение и периферическое зрение создают целостную картину окружающего мира.

Каждая светочувствительная клетка в сетчатке соединена нервом с головным мозгом, где вся информация об образах, цвете и форме собирается и обрабатывается. Все эти нервные волокна собираются вместе в задней части глаза и образуют один главный «кабель», известный как зрительный нерв. Он выходит из глазного яблока через костный туннель в черепе и вновь возникает чуть ниже головного мозга в области гипофиза, чтобы присоединиться ко второму зрительному нерву.

Нервы с обеих сторон затем пересекаются, так что часть информации от левого глаза поступает в правую половину мозга и наоборот. Нервы височной стороны каждой сетчатки не пересекаются и остаются па той же половине головного мозга, тогда как волокна из той части глаза, которая выполняет основную работу зрения, идут в разные стороны мозга.

Зрительный нерв — не что иное, как пучок нервных волокон, несущих мельчайшие электрические импульсы по крошечным кабелям, каждый из которых изолирован от соседнего слоем миелина. В центре главного кабеля находится крупная артерия, идущая по всей его длине. Ее называют центральной ретинальной артерией. Эта артерия возникает в задней части глаза, и ее капилляры покрывают всю поверхность сетчатки. Существует соответствующая вена, которая идет в обратном направлении по зрительному нерву рядом с центральной ретинальной артерией и уносит кровь с сетчатки.

Нервы, идущие от сетчатки,— чувствительные нервы; в отличие от двигательных нервов, которые имеют только одно соединение на своем пути к головному мозгу, зрительные нервы соединяются несколько раз. Первая встреча происходит как раз позади той точки, где сенсорная информация от разных глаз меняется местами. Эта точка называется зрительным перекрестом, она находится близко к гипофизу. Непосредственно за этим перекрестком находится первый узел связи, он называется латеральным коленчатым телом. Здесь информация из левого глаза и правого глаза меняется местами еще раз. Функция этого соединения связана с рефлексами зрачков.

Из латерального коленчатого тела нервы веером расходятся на обе стороны вокруг височной части головного мозга, образуя зрительную лучистость. Затем они слегка поворачиваются и собираются вместе, чтобы пройти через главный «коммутатор» — внутреннюю капсулу, где концентрируется вся двигательная и сенсорная информация, снабжающая тело. Отсюда нервы проходят в заднюю часть головного мозга к зрительной зоне коры головного мозга.

источник

Роговица глаза, занимает 1/6 часть передней фиброзной оболочки и является главной преломляющей средой оптической системы органа зрения, ее оптическая сила составляет примерно 44 диоптрии.

Такие свойства возможны за счет особенностей строения роговицы, которая представляет собой прозрачную бессосудистую ткань, имеющую упорядоченное строение и строго определенное содержание воды. В норме, роговичная ткань сферичная, прозрачная, блестящая и гладкая, с высочайшей чувствительностью.

Величина диаметра роговицы составляет в среднем 11,5 мм по вертикали и до 12 мм по горизонтали, его толщина неоднородна: в центре она имеет примерно 500 микрон, а на периферии, может достигать 1 мм.

Роговая оболочка включает 5 слоев: передний слой эпителия, боуменову оболочку, строму, десцеметову оболочку и слой внутреннего эндотелия.

- Передний эпителиальный слой представляет собой плоский многослойный неороговевающий эпителий, наделенный функцией защиты. Он устойчив к механическим воздействиям, быстро восстанавливается при повреждении. В связи со способностью эпителия к быстрой регенерации на нем не образуется рубцов.

- Боуменова оболочка, является бесклеточным слоем поверхности стромы. Ее поврежденная поверхность подвергается рубцеванию.

- Строма – роговичная ткань, занимающая около 90% ее толщины. Составляют ее правильно ориентированные коллагеновые волокна, в которых межклеточное пространство заполнено кератансульфатом и хондроитинсульфатом.

- Десцеметова оболочка – это базальная мембрана роговичного эндотелия, представляющая собой сеть тонких коллагеновых волокон. Служит надежным барьером для проникновения инфекции.

- Эндотелий роговицы – монослой клеток, имеющих гексагональную форму. Он выполняет одну из основных ролей в питании и поддержании функций роговицы, предотвращает набухание ее под влиянием ВГД. Не обладает способностью к регенерации. С возрастом, число его клеток постепенно уменьшается.

В иннервации роговицы принимают участие окончания первой ветви тройничного нерва. Процесс питания роговицы осуществляется за счет сети сосудов, а также нервов, слезной пленки и влаги передней камеры.

Роговица – наружная защитная оболочка глаза, а потому, первая подвергается вредному воздействию окружающей среды: попаданию на ее поверхность механических частиц, влиянию взвешенных в воздухе химических веществ, движению воздуха, воздействию температур и пр.

Свойства защитной функции роговицы определяются ее высокой чувствительностью. Малейшее раздражение ее поверхности, к примеру частичкой пыли, вызывает у человека мгновенный безусловный рефлекс, выражающийся в смыкании век, усиленном слезотечение и светобоязни. Подобным образом, роговица защищает глаз от возможных повреждений. При закрывании век, глазные яблоки одновременно закатываются вверх и происходит обильное выделение слез, которые смывают мелкие механические частицы либо химические вещества с поверхности глаза.

Изменение формы роговицы и ее преломляющей силы

- Близорукость делает форму роговицы более крутой, по отношению к норме, это обуславливает большую ее преломляющую способность.

- Дальнозоркость, наоборот, уплощает роговицу и оптическая сила ее уменьшается.

- Астигматизм сопутствует неправильной форме роговицы, проявляясь в различных плоскостях.

- Существуют врожденные изменения роговичной формы — мегалокорнеа и микрокорнеа.

Повреждения поверхности роговичного эпителия:

- Точечные эрозии – небольшие по размеру дефекты эпителия, выявляемые при окрашивании флюоресцеином. Этот неспецифический признак заболеваний роговицы может наблюдаться при весеннем катаре, синдроме «сухого глаза», неадекватном подборе контактных линз, кератите, лагофтальме, иногда его вызывает токсическое действие местных офтальмологических препаратов.

- Отек эпителия роговицы — свидетельство повреждения эндотелиального слоя либо быстрого и значительного подъема ВГД.

- Точечный эпителиальный кератит — проявление вирусных инфекций глазного яблока. Для него характерны зернистые набухшие клетки эпителия.

- Нити – тонкие, в форме запятой, слизистые тяжи, связанные одной стороной с поверхностью роговицы. Выявляются при кератоконъюнктивите, синдроме сухости глаз, рецидивирующей эрозии роговой оболочки.

Повреждения роговичной стромы:

- Инфильтраты, представляют собой участки активного процесса воспаления в роговице. Могут иметь, неинфекционную (при ношении контактных линз) и инфекционную природу – бактериальные, грибковые, вирусные кератиты.

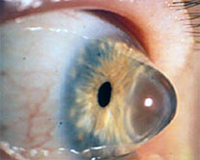

- Отек стромы, проявляющийся увеличением толщины роговой оболочки и снижением ее прозрачности. Наблюдается при кератитах, дистрофии Фукса, кератоконусе, повреждении эндотелия вследствие офтальмологических операций.

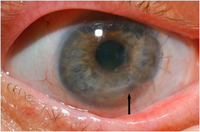

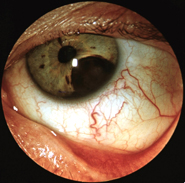

- Врастание сосудов (васкуляризация), становится проявлением исхода перенесенного воспалительного заболевания роговицы глаза.

- Повреждения десцеметовой оболочки.

- Складки – результат хирургической травмы.

- Разрывы могут появляться при травме роговицы, встречаются также при кератоконусе.

- Биомикроскопия – осмотр роговой оболочки в свете щелевой лампы, позволяющий выявлять практически весь спектр заболеваний.

- Пахиметрия – измерение величины роговицы посредством ультразвукового прибора.

- Зеркальная микроскопия – фотографическое сканирование слоя роговичного эндотелия с подсчетом количества клеток и анализом его формы. В норме, плотность клеток составляет – 3000 на 1мм2.

- Кератометрия – исследование кривизны передней роговичной поверхности.

- Топография – компьютерное исследование, касающееся всей роговичной поверхности, с точным анализом ее формы и возможностями преломляющей силы.

- Микробиологические исследования — соскоб с поверхности (под капельной анестезией). При непоказательных результатах соскоба может быть выполнена биопсия роговицы.

При изменениях формы, а также преломляющей силы роговицы сопровождающих близорукость, дальнозоркость, астигматизм, должна проводиться коррекция зрения посредством очков, контактных линз либо рефракционных операций.

Стойкие помутнения, бельма роговицы устраняются проведением операции кератопластики, пересадки роговичного эндотелия.

В случае инфекции роговицы могут применяться антибактериальные, противовирусные или противогрибковые препараты, в зависимости от природы инфекционного агента. Кроме того, рекомендованы местные глюкокортикоиды, подавляющие воспалительную реакцию с ограничением процесса рубцевания. При поверхностных повреждениях роговой оболочки необходимы также препараты, ускоряющие регенерацию. При истощении слезной пленки используют увлажняющие и слезозаменяющие средства.

источник

Заболевания глаз. Часть 2. Заболевания роговицы, хрусталика, стекловидного тела, радужной оболочки и сетчатки

Сайт предоставляет справочную информацию исключительно для ознакомления. Диагностику и лечение заболеваний нужно проходить под наблюдением специалиста. У всех препаратов имеются противопоказания. Консультация специалиста обязательна!

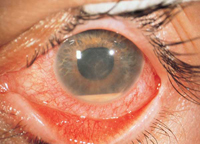

Симптомы кератита

- повышенное слезоотделение,

- высокая болезненность пораженного глаза,

- светобоязнь,

- покраснение глаза,

- нарушение прозрачности и отечность роговицы,

- утрата чувствительности роговицы.

Течение и продолжительность заболевания кератитом во многом зависят от причин воспаления и от общего состояния организма больного. Часто после нелеченного кератита в роговице обнаруживаются стойкие помутнения – бельма. В одних случаях они небольшие и малозаметные, а в других – интенсивные и обширные. Бельмо является причиной снижения зрения, особенно при их нахождении в центральных частях роговой оболочки глаза напротив зрачка.

Терапия кератита должна быть направлена в первую очередь на устранение причины заболевания. Кроме того, при инфекционном кератите показано местное применение антибиотиков. При образовании бельма, значительно снижающего зрение, применяется хирургическое вмешательство (кератопластика).

Симптомами данной патологии являются светобоязнь, раздвоение и «размазывание» изображения. Это заболевание может вызывать серьезные ухудшения зрения, но к полной слепоте кератоконус не приводит практически никогда. В большинстве случаев нарушения зрения можно эффективно скомпенсировать посредством применения жестких контактных линз. В случае если заболевание продолжает прогрессировать, рекомендуется выполнение операции по пересадке роговицы.

Причины дистрофии роговицы могут быть различными:

- семейно-наследственные факторы,

- аутоиммунные заболевания,

- биохимические нарушения,

- патологии нервной системы,

- травмы,

- последствия и осложнения воспалительных процессов и т.д.

Кератопатии проявляются неприятными ощущениями различной интенсивности (от ощущения инородного тела в глазу до очень сильной режущей боли), снижением остроты зрения и помутнениями роговицы, которые при прогрессировании патологии приводят к образованию бельма. При лечении кератопатий для стимуляции обменных процессов в глазу выполняют облучение гелий-неоновым лазером. С целью устранения болей и увеличения остроты зрения применяют мягкие гидрогелевые контактные линзы. В зависимости от стадии развития и типа дистрофии проводится медикаментозное лечение: витаминные мази и капли, препараты, которые улучшают питание роговицы. Но в большинстве случаев консервативная терапия малоэффективна. Радикальным методом лечения служит пересадка роговицы – кератопластика.

Данная патология, как правило, не поддается медикаментозной терапии, поэтому основным методом лечения остается хирургическое вмешательство, восстанавливающее зрение.

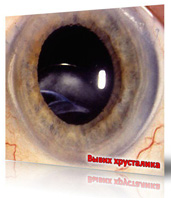

Симптомы вывиха хрусталика

- дрожание радужной оболочки или хрусталика,

- эффект отсутствия хрусталика,

- выпадение стекловидного тела в область передней камеры глаза,

- изменение размеров передней камеры глаза,

- покраснение конъюнктивы.

При подвывихе хрусталика в качестве нехирургического метода лечения применяют препараты, сужающие зрачок, что не дает заболеванию прогрессировать в полный вывих. Кроме того, при подвывихах и неосложненных вывихах назначается ношение корригирующих линз, если они значительно и стойко улучшают зрение. При осложненных вывихах показана операция по удалению хрусталика.

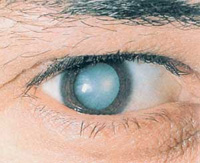

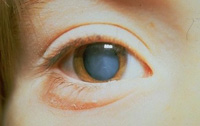

Данная патология характеризуется тем, что хрусталик теряет свою прозрачность, и попадание световых лучей в глаз резко ограничивается. Это вызывает снижение зрения, и человек видит размыто и нечетко. С прогрессированием заболевания нарастает появление перед глазами штрихов, полосок и пятен, двоения изображения; при ярком свете вокруг предметов появляются ореолы, развивается светобоязнь. Часто появляются затруднения при письме, чтении, работе с мелкими деталями. По мере «созревания» катаракты зрачок меняет цвет, становясь из черного белым.

В большинстве случаев лечение катаракты хирургическое. Операция заключена в замене пораженного катарактой мутного хрусталика искусственной внутриглазной линзой.

Симптомы врожденной катаракты

- помутнение в виде диска или точки в области зрачка;

- равномерно мутная область зрачка;

- ритмическое подергивание глазных яблок (нистагм);

- косоглазие;

- в двухмесячном возрасте ребенок не фиксирует взгляд на игрушках и лицах родственников;

- у ребенка не наблюдается реакции слежения за предметами;

- при рассмотрении игрушки ребенок всегда поворачивается к ней одним и тем же глазом.

Для лечения этого заболевания используют рассасывающие средства, биостимуляторы и методы физиотерапии. Кроме того, применяется хирургическое вмешательство в виде расщепления видимых помутнений с помощью YAG-лазера, а также частичного или полного удаления стекловидного тела с заменой его на силикон, газ или физраствор. Однако необходимо заметить, что последствия таких видов лечения могут быть намного опаснее, чем летающие мушки.

При этом заболевании прогноз всегда благоприятный. Патология не влияет на трудоспособность и не способна приводить к развитию опасных для здоровья человека осложнений.

Вместе с тем, внезапное, резкое появление выраженных «летающих мушек» может быть предвестником начала отслоения сетчатки или стекловидного тела. Кроме «мушек» при этом пациенты наблюдают что-то вроде «молний» или вспышек света, которые возникают за счет образования в стекловидном теле пустот. Подобные признаки заболевания глаз являются основанием для скорейшего обращения в специализированную офтальмологическую клинику.

Причины иридоциклита

- ревматизм,

- тиф,

- вирусные болезни,

- воспаление легких,

- венерические заболевания,

- туберкулез,

- болезни, которые связаны с нарушением обмена веществ (подагра, сахарный диабет и т.д.),

- заболевания придаточных полостей носа и зубов,

- травмы глаза.

Симптомы иридоциклита

- боль в глазу, зачастую возникающая в ночные часы,

- светобоязнь, слезотечение и снижение остроты зрения,

- красновато-фиолетовый венчик вокруг роговой оболочки,

- изменение цвета и рисунка радужной оболочки,

- сужение зрачка вследствие отека радужки и раздражения глазодвигательного нерва.

При бурно протекающем воспалительном процессе влага передней камеры мутнеет, так как в нее начинает попадать гной. При хроническом течении иридоциклита воспалительные явления выражены намного слабее. Для лечения данной патологии применяют средства, расширяющие зрачок, кортикостероидные препараты местно, а иногда и внутрь, а также антибиотики. Кроме того, необходимо провести лечение заболевания, которое вызвало иридоциклит.

Симптомы дистрофии сетчатки

- постепенное снижение остроты зрения,

- постепенное ухудшение периферического зрения,

- потеря способности ориентироваться при слабом освещении.

В терапии дистрофии сетчатки ведущую роль играет лечение основного заболевания. Также применяют сосудорасширяющие средства, биогенные стимуляторы, препараты, защищающие сосудистую стенку, кортикостероиды. Используют и физиотерапевтические методы лечения: ультразвук, фоно- и электрофорез, микроволновую терапию. Иногда прибегают и к оперативным вмешательствам в виде лазерной коагуляции.

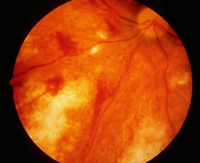

Основные симптомы гипертонической ретинопатии

- красная пелена, плавающие пятна или темные полоски перед глазами,

- предметы видятся нечетко и расплывчато,

- ухудшение зрения в ночное время.

Главный фактор риска при гипертонической ретинопатии – это длительное высокое артериальное давление. Продолжающийся гипертонический криз на фоне имеющейся ретинопатии может грозить отслойкой сетчатки. Лечение данной патологии симптоматическое. Возможно применение лазерной коагуляции. Определяющее условие улучшения состояния сетчатки глаза – устранение причины патологии, то есть стабильная нормализация артериального давления.

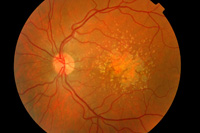

При инсулинозависимом сахарном диабете ретинопатия протекает бурно, и быстро развивается пролиферативная диабетическая ретинопатия. При этой форме заболевания образуются новые сосуды, прорастающие из сетчатки в стекловидное тело и вызывающие в нем кровоизлияния. Это может быть причиной отслоения сетчатки. При инсулинонезависимом диабете изменения затрагивают центральную зону сетчатки. Развивается макулопатия (поражение желтого пятна), зачастую с образованием кист, что быстро приводит к снижению зрения.

Лечение заболеваний глаз, связанных с ретинопатией, зависит от стадии и объема процесса. Консервативная терапия включает использование витаминных и гормональных препаратов. Хирургическое вмешательство подразумевает использование лазерных технологий.

Лечение отслойки сетчатки хирургическое, с использованием лазерной терапии и криокоагуляции (холодовое воздействие). Комбинация этих и других методов терапии подбирается для каждого пациента индивидуально и зависит от времени, прошедшего с момента начала отслойки сетчатки, ее площади, количества и расположения разрывов и т.д.

Заболевание характеризуется поражением макулы – самого важного отдела сетчатки, имеющего наибольшее количество зрительных клеток. Основной причиной развития этой патологии считается наследственная предрасположенность.

В лечении возрастной макулярной дегенерации применяют следующие методы в зависимости от формы и стадии процесса:

- медикаментозная терапия,

- лазерная коррекция,

- хирургическое вмешательство,

- применение специальных средств коррекции зрения.

Кроме того, симптоматическая гемералопия может возникать при:

- заболеваниях сосудистой оболочки глаза, сетчатки и зрительного нерва,

- глаукоме,

- патологиях печени,

- алкоголизме,

- малярии.

Нарушения питания, недостаточность или полное отсутствие в рационе витамина А приводит к развитию функциональной гемералопии.

Патология проявляется светобоязнью при ярком свете и резким снижением зрения в сумерках и ночью. Также может появиться затруднение различения синего и желтого цветов. Иногда наблюдается сужение поля зрения и снижение его остроты. Обычно гемералопия обостряется в начале весны по причине недостатка витамина А в рационе. Врожденная гемералопия не поддается лечению. При симптоматической гемералопии необходимо лечить основное заболевание. В случае функциональной гемералопии рекомендуется обратить внимание на полноценное питание, прием витаминов A, B1, B2, С и D.

Частичную цветовую слепоту делят на:

- протанопию – нарушение восприятия красного цвета (наиболее частый случай);

- тританопию – нарушение восприятия в сине-фиолетовой части спектра;

- дейтанопию – нарушение восприятия зеленого цвета.

К сожалению, в настоящее время дальтонизм не поддается лечению.

Диагностировать опухоль на ранних стадиях можно только при осмотре глазного дна и проведении УЗИ глаза. В дальнейшем опухоль растет, занимает большую часть глаза, а глазное яблоко выпячивается, его подвижность ограничивается и резко ухудшается зрение. Лечение в большинстве случаев хирургическое, но на самых ранних стадиях возможно проведение органосохраняющей лучевой терапии и химиотерапии.

Лечение герпеса будет зависеть от того, в какой именно области глаза развивается инфекция – в тканях роговицы, сетчатке, радужке и т.д. Если вирус поражает только поверхностный слой роговицы, то для эффективного лечения зачастую достаточно местного использования противовирусной мази или глазных капель. Кроме того, показан и прием противовирусных препаратов внутрь (зовиракс, ацикловир). Для уменьшения воспалительных явлений применяют стероидные препараты в форме глазных капель.

С целью профилактики присоединения вторичной бактериальной инфекции при герпетических поражениях глаз используются и антибиотики. В случае неэффективности консервативного лечения или если воспалительный процесс зашел уже слишком далеко и начали возникать рубцовые изменения роговицы, показано хирургическое лечение. Оперативное вмешательство при данной патологии заключено в пересадке роговицы или кератопластике.

Автор: Пашков М.К. Координатор проекта по контенту.

источник

Одним из достаточно важных элементов зрительной системы глаза является роговица, ведь именно от ее здоровья и способности выполнять свою основную задачу зависит правильность полученных образов, а значит и достоверность информации, а при заболеваниях данного элемента глаза, высока вероятность полной потери зрения.

Верхний слой роговицы, называется эпителий и выполняет защитную функцию самого органа, доставляя кислород и регулируя количество жидкости внутри глаза. Непосредственно под эпителиальным слоем находится боуменова мембрана, которая обеспечивает питание и так же выполняет защитную функцию. Причем стоит отметить, что при малейшем повреждении восстановить функции данной мембраны невозможно.

Самая большая, основная часть роговицы – строма, состоит из волокон коллагена, которые располагаются слоями и ориентированы горизонтально, а так же содержат клетки, предназначенные для восстановления повреждений.

Между стромой и эндотелием, находится десцеметова мембрана, которая очень устойчива к механическим повреждениям и достаточно эластична. А за то, чтобы роговица глаза оставалась прозрачной и не отекала, отвечает особый слой – эндотелий. Он исполняет роль, своеобразного насоса, который выводит излишки жидкости и участвует в питании роговицы.

Еще одним слоем данного органа является слезная пленка, которая тоже очень важна для нормального функционирования глазного аппарата.

В основном роговица выполняет ту же функцию для человеческого глаза, что и объектив для фотоаппарата. По своей сути роговица является линзой, которая собирает вместе и фокусирует в нужном направлении разрозненные направленные в разные стороны лучи светового потока.

Поэтому именно роговице отводится функция главной преломляющей среды глазного яблока человека. По форме данная оболочка напоминает выпуклую сферу, а так же имеет гладкую и блестящую поверхность. Находится подобная часть глазного аппарата в склере, как стекло в часах.

Преломляющая сила роговицы здорового глаза может находиться в диапазоне от сорока до сорока четырех диоптрий.

В основном практически все заболевания роговицы носят воспалительный характер. Любые воспалительные процессы, которые зарождаются на веках или других глазных оболочках могут затронуть данную часть глаза. Кроме того достаточно часто подобные заболевания могут быть вызваны внешними причинами, типа различных инфекций, неблагоприятных условий окружающей среды и даже табачного дыма. В результате любого из перечисленных заболеваний роговица глаза мутнеет и не может нормально выполнять свои функции.

В некоторых случаях помутнение роговицы может носить врожденный характер, в силу перенесенных матерью инфекционных заболеваний в период беременности, данная часть системы зрения ребенка может формироваться неправильно, в результате чего малыш рождается с уже мутной роговицей.

Так же достаточно опасны грибковые поражения роговицы, которые могут возникать при повреждении оболочки глаза предметом, на поверхности которого находится грибок. Подобные поражения достаточно трудно поддаются лечению и не всегда вылечиваются окончательно.

Методы лечения могут использоваться самые разные, и в основном будут зависеть не только от причин вызвавших заболевания, но и от возраста пациента и общей клинической картины. Например, заболевания инфекционного характера предполагают применение глазных капель содержащих антибиотики. Если проблема вызвана более серьезными причинами, типа утончения роговицы, образования на ней рубцов и пузырьков, то больного длительное время наблюдают и при крайней необходимости оперируют.

Главное помните, независимо от причин при любых ухудшениях зрения необходимо срочно обратиться к врачу-офтальмологу, который сможет поставить правильный диагноз и назначит эффективное лечение.

источник

Орган зрения представлят собой один из важнейших органов чувств, доступных человеку, ведь около 70% информации о внешнем мире человек воспринимает через зрительные анализаторы. Орган зрения или зрительный анализатор – это не только глаз. Собственно глаз – это периферическая часть органа зрения.

Информация, полученная при помощи аппарата глазного яблока, передается по зрительным путям (зрительный нерв, перекрест зрительных нервов, зрительный тракт) сначала в подкорковые центры зрения (наружные коленчатые тела), затем по зрительной лучистости и зрительному пучку Грациоле в высший зрительный центр в затылочных долях головного мозга.

Периферическая часть органа зрения это:

– защитный аппарат глазного яблока (верхнее и нижнее веки, глазница),

– придаточный аппарат глаза (слезная железа, ее протоки, а также глазодвигательный аппарат, состоящий из мышц).

Глазное яблоко занимает основное место в орбите или глазнице, которая является костным вместилищем глаза и служит также для его защиты. Между глазницей и глазным яблоком находится жировая клетчатка, которая выполняет амортизирующие функции и в ней проходят сосуды, нервы и мышцы. Глазное яблоко весит около 7 грамм.

Глазное яблоко представляет собой сферу диаметром около 25 мм, состоящую из трёх оболочек. Наружная, фиброзная оболочка состоит из непрозрачной склеры толщиной около 1 мм, которая спереди переходит в роговицу.

Снаружи склера покрыта тонкой прозрачной слизистой оболочкой – конъюнктивой. Средняя оболочка называется сосудистой. Из её названия понятно, что она содержит массу сосудов, питающих глазное яблоко. Она образует, в частности, цилиарное тело и радужку. Внутренней оболочкой глаза является сетчатка.

Глаз имеет также придаточный аппарат, в частности, веки и слёзные органы. Движениями глаз управляют шесть мышц – четыре прямые и две косые. По своему строению и функциям глаз можно сравнить с оптической системой, например, фотоаппарата. Изображение на сетчатке (аналог фотоплёнки) образуется в результате преломления световых лучей в системе линз, находящихся в глазу (роговица и хрусталик) (аналог объектива). Рассмотрим, как это происходит подробнее.

Свет, попадая в глаз, сначала проходит через роговицу – прозрачную линзу, имеющую куполообразную форму (радиус кривизны примерно 7,5 мм, толщина в центральной части примерно 0,5 мм). В ней отсутствуют кровеносные сосуды и имеется много нервных окончаний, поэтому при повреждениях или воспалении роговицы развивается так называемый роговичный синдром, (слезотечение, светобоязнь и невозможность открыть глаз).

Передняя поверхность роговицы покрыта эпителием, который обладает способностью к регенерации (восстановлению) при повреждении. Глубже располагается строма, состоящая из коллагеновых волокон, а изнутри роговица покрыта одним слоем клеток – эндотелием, который при повреждении не восстанавливается, что приводит к развитию дистрофии роговицы, то есть к нарушению её прозрачности.

Роговица – это линза, на долю которой приходится 40 диоптрий из всех 60 диоптрий общей преломляющей силы глаза. То есть, роговица – самая сильная линза в оптической системе глаза. Это является следствием разницы показателей преломления воздуха, находящегося перед роговицей, и показателя преломления её вещества.

Выйдя из роговицы, свет попадает в заполненную жидкостью так называемую переднюю камеру глаза – пространство между внутренней поверхностью роговицы и радужкой.

Радужка представляет собой диафрагму с отверстием в центре – зрачком, диаметр которого может меняться в зависимости от освещения, регулируя поток света, попадающего в глаз.

Периферия роговицы по всей окружности практически соединяется с радужкой, образуя так называемый угол передней камеры, через анатомические элементы которого (шлеммов канал, трабекула и другие образования, имеющие общее название – дренажные пути глаза), происходит отток жидкости, постоянно циркулирующей в глазу, в венозную систему. За радужкой располагается хрусталик – ещё одна линза, преломляющая свет. Оптическая сила этой линзы меньше, чем у роговицы – она составляет примерно 18-20 диоптрий. Хрусталик по всей окружности имеет похожие на нити связочки (так называемые цинновые), которые соединяются с цилиарными мышцами, располагающимися в стенке глаза. Эти мышцы могут сокращаться и расслабляться. В зависимости от этого цинновы связки могут также расслабляться или натягиваться, в результате чего радиус кривизны хрусталика меняется – поэтому человек может видеть чётко как вблизи, так и вдали.

Эта способность, называемая аккомодацией, с возрастом (после 40 лет) теряется из-за уплотнения вещества хрусталика – зрение вблизи ухудшается.

Хрусталик по своему строению похож на имеющую одну косточку ягоду– в нём есть оболочка – капсульный мешок, более плотное вещество – ядро (напоминающее косточку), и менее плотное вещество (напоминающее мякоть ягоды) – хрусталиковые массы. В молодости ядро хрусталика мягкое, однако, к 40-50 годам оно уплотняется. Передняя капсула хрусталика обращена к радужке, задняя – к стекловидному телу, а границей между ними служат цинновы связки. Вокруг экватора хрусталика, по всей его окружности располагается цилиарное тело, являющееся частью сосудистой оболочки. Оно имеет отростки, которые вырабатывают внутриглазную жидкость. Эта жидкость через зрачок попадает в переднюю камеру глаза и через угол передней камеры удаляется в венозную систему глаза. Баланс между продукцией и оттоком этой жидкости очень важен, так как его нарушение приводит к развитию глаукомы.

За хрусталиком располагается стекловидное тело. Основными функциями стекловидного тела являются поддержание формы и тонуса глазного яблока, проведение света, участие во внутриглазном обмене веществ. Как преломляющая среда оно слабое. При исследовании в проходящем свете нормальное стекловидное тело кажется абсолютно прозрачным.

Оно имеет желеобразную структуру в большинстве случаев, однако иногда оно может разжижаться. С другой стороны, в нем могут появляться уплотнённые участки в виде нитей или глыбок, наличие которых пациент ощущает в виде «мушек» и плавающих точек. В некоторых местах стекловидное тело тесно спаяно с сетчаткой, поэтому при образовании в нём уплотнений, стекловидное тело может тянуть на себя сетчатку, иногда вызывая ее отслойку.

После прохождения через все вышеперечисленные структуры свет попадает на сетчатку, играющую в глазу роль фотоплёнки. Состоящая из десяти слоёв, сетчатка предназначена для преобразования световой энергии в энергию нервного импульса. Трансформация световой энергии в сетчатке осуществляется благодаря сложному фотохимическому процессу, сопровождающемуся распадом фотореагентов с последующим восстановлением и при участии витамина А и других веществ.

Миллионы маленьких клеток сетчатки, называемые фоторецепторами (палочки и колбочки), превращают световую энергию в энергию нервных импульсов и посылают её в мозг. Общее число колбочек в сетчатке человеческого глаза равно 7 млн, палочек – 130 млн. Палочки обладают очень высокой световой чувствительностью, обеспечивают сумеречное и периферическое зрение. Колбочки выполняют тонкую функцию: центральное форменное зрение и цветоощущение. Наивысшими зрительными функциями обладает центральная часть сетчатки, называемая желтым пятном (macula lutea). Такое название происходит от желтой окраски ямки желтого пятна (fovea).

Центральное углубление (foveola), диаметр которого равен 0,2-0,4 мм – самое тонкое место сетчатки, не более 0,18 мм толщиной. Сетчатка здесь состоит почти исключительно из одних зрительных клеток.

Нервные импульсы собираются с сетчатки зрительным нервом, который состоит примерно из 1 миллиона нервных волокон. Таким образом, информация передаётся в затылочную долю мозга, где анализируется зрительное изображение.

Повреждение, травма или сдавление зрительного нерва на любом уровне приводят к практически необратимой потере зрения даже при нормальном функционировании остальных анатомических структур глаза и прозрачности глазных сред.

Исходя из выше изложенного можно сказать, что орган зрения это тончайшая система, все звенья которой функционируют в тесном взаимодействии друг с другом и нарушение в работе хотя бы одного из них ведет к снижению зрения.

Читайте также о болезнях глаз:

источник

Наследственность, старение, травмы и неправильный образ жизни – факторы, негативно влияющие на здоровье нашего организма. Они способствуют развитию различных заболеваний, в том числе глазных. Дистрофия сетчатки или роговицы глаза тоже может возникнуть по их вине. Рассмотрим, что представляют собой эти болезни и какое лечение может помочь с ними справиться при беременности, есть ли медицинские препараты, способные решить проблему.

Дистрофия сетчатки глаза – обширное понятие, включающее множество отдельных заболеваний, которые могут возникать самостоятельно (первичные) и вследствие других факторов (вторичные). В зависимости от локализации процесса существует несколько видов дистрофии: пигментная, точечно-белая, центральная, периферическая и другие.

Дистрофические процессы, поразившие сетчатку глаза, — главные причины потери зрения. Они развиваются в молодом и пожилом возрасте, при беременности и пр. Симптомы их долгое время могут не давать о себе знать. Это приводит к необратимым изменениям в глазных тканях, медикаментозное лечение которых может быть малоэффективным.

Похожую характеристику имеет и дистрофия роговицы. Причины ее возникновения самые разные: от нарушения обмена веществ до нейротрофических изменений. При этом часто истинный виновник заболевания остается неизвестным. Виды роговичной дистрофии: эндотелиальная, эпителиально-эндотелиальная, лентовидная.

У детей дистрофические заболевания сетчатки и роговицы глаза в основном являются первичными, т.е. их возникновение обусловлено наследственностью, врожденными патологиями. Лечение их должно быть начато сразу после первых признаков опасности.

Первичная дистрофия роговицы в основном имеет такие симптомы, как ее помутнение, снижение чувствительности и остроты зрения. Эти процессы постоянно прогрессируют, поражают оба глаза и приводят к потере их работоспособности. Поэтому так важны своевременная диагностика и лечение. Ведь на ранних стадиях остановить процесс могут помочь препараты.

Если говорить о вторичной дистрофии роговицы, причины ее возникновения – травмы, кератиты, авитаминозы, врожденная глаукома и др. Она может развиться на фоне болезни Стилла, сопровождаться необратимыми изменениями, помутнением роговой оболочки, иридоциклитом, развитием катаракты и поражением сетчатки.

Отзывы пользователей говорят, что независимо от формы дистрофии роговицы глаза присутствуют такие симптомы, как:

- Ощущение инородных предметов в глазах.

- Болезненное моргание.

- Напряжение и снижение зрения из-за отечности и нарушения прозрачности роговой оболочки.

- Светобоязнь и слезотечение.

- Покраснение глаз.

При появлении подобных признаков необходимо проконсультироваться с офтальмологом, чтобы было назначено своевременное лечение.

Дистрофия сетчатки глаза часто имеет наследственные корни, но у детей развивается редко. Чаще всего она возникает при беременности, в пожилом возрасте. Симптомы болезни начинаются с «куриной слепоты» (плохая видимость в темноте), концентрического сужения зрительных полей и постепенного необратимого снижения зрения.

Приобретенная дистрофия сетчатки, как и роговицы, развивается после травм или воспаления глаз, интоксикаций и различных заболеваний, повлекших за собой нарушение кровообращения и питания глазных тканей. Симптомы дистрофических процессов часто отсутствуют, что затрудняет своевременное лечение. Изредка могут беспокоить «мушки» или «молнии» перед глазами. Потом развиваются признаки, описанные выше.

Если дистрофия привела к разрыву или отслоению сетчатки глаза, может наблюдаться внезапное появление завесы перед глазами и резкое ухудшение зрения. В таких случаях показано только оперативное вмешательство, особенно при беременности. Правда, даже оно не гарантирует восстановление прежнего здоровья глаз.

Если дистрофия роговицы вызвана генетическими факторами, лечение носит симптоматический характер. Так как изменить наследственность и выявить причины заболевания чаще всего невозможно, главная цель – защитить роговицу, снять воспаление и раздражение, дискомфортные симптомы.

Для этого могут быть назначены препараты, выпускаемые в виде глазных капель и мазей, витаминные комплексы. Например:

- Тауфон.

- Эмоксипин и его аналоги.

- Солкосерил.

Дополнительно проводится физиотерапия. Если медикаментозное лечение будет неэффективным, может быть назначена пересадка роговицы глаза.

Дистрофия сетчатки медикаментами в основном не лечится, но могут быть назначены препараты для замедления процесса. Это ангиопротекторы, сосудорасширяющие и рассасывающие средства, кортикостероиды, антиоксиданты. В некоторых случаях под конъюнктиву вводятся флавинаты и биогенные стимуляторы.

В качестве дополнительных мер проводится ультразвуковая, микроволновая и электротерапия. Для улучшения кровообращения и обмена веществ может применяться хирургическое лечение:

- Антиглаукомные и вазореконструктивные операции.

- Удаление катаракты.

- Лазерная фотокоагуляция – прижигание сетчатки, не позволяющее распространяться болезни дальше.

Если дистрофия сетчатой оболочки глаза замечена у беременной женщины, она должна регулярно наблюдаться у офтальмолога. Препараты для лечения не назначаются, так как могут навредить плоду.

Для профилактики отслоения сетчатки до 35 недель беременности может быть проведена лазерная коагуляция. Также может быть назначено кесарево сечение. Правда, отзывы беременных женщин говорят, что после операции они удачно родили сами.

Даже если лечение сетчатой оболочки или роговицы прошло успешно, больные обязаны вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, принимать витамины и т.п.

Подробности о дистрофии сетчатой оболочки (видео):

Надеемся, вы нашли то, что искали, и статья смогла вам помочь. Ждем ваши комментарии. Будьте здоровы!

источник

Роговица – сферическая и прозрачная часть наружной оболочки глаза. Представляет собой органическую линзу, имеющую двояковыпуклое строение, которая через тонкие фиброзные волокна (лимб) прикрепляется к склере глаза.

Функции роговицы:

В норме ее характерными признаками являются:

- высокая чувствительность и способность к регенерации;

- прозрачность и зеркальность;

- сферическое строение;

- прочность и целостность;

- отсутствие капилляров;

- радиус кривизны–7,7-9,6 мм;

- горизонтальный диаметр – 11 мм;

- сила преломления света – 41 дптр.

Воспаление, травмы или дегенеративные процессы в роговице приводят к изменению ее изначальных параметров и свойств.

Этот орган напоминает собой линзу, выпуклую снаружи и вогнутую внутри.

Она занимает собой от 1/5 до 1/6 поверхности наружной оболочки глаза. В отличие от ее более крупной части – склеры, роговица не имеет сосудов и абсолютна прозрачна. Ее толщина увеличивается по периферии и уменьшается по центру.

В роговице пять слоев:

- покровный (передний), он состоит из эпителиальных клеток, выполняет защитную, газо- и влагообменную функцию;

- боуменова мембрана, поддерживает форму сферы;

- строма (основной и самый толстый слой), образована в основном коллагеновыми волокнами и фибро-, кера- и лейкоцитами, она обеспечивает прочность роговицы;

- десцеметовый, способствует высокой толерантности наружного слоя глаза к внешним и внутренним воздействиям;

- эндотелиальный (задний), внутренний слой, состоящий из клеток шестигранной формы, он выполняет насосную функцию, снабжая все оболочки роговицы питательными веществами из внутриглазной жидкости, поэтому именно при патологических изменениях в этом слое быстро развивается и обнаруживается на инструментальных обследованиях отек роговицы.

Из-за того, что роговица не имеет сосудов, ее питание обеспечивается внутриглазной жидкостью и капиллярами, окаймляющими ее.

Признаком нарушения кровоснабжения роговицы может стать ее помутнение , это обуславливается прорастанием в нее капилляров из лимба и сосудистой пленки.

1. Травматические. Развиваются при попадании в глаз мелких щепок из дерева или металла, песка, химических веществ.

Поражение слоев роговицы при них может быть поверхностным или глубоким. Последствием такого травмирования может стать эрозия роговицы глаза. Ее формирование вызывают повреждения клеток эпителия и потеря их способности к регенерации (восстановлению).

Клиническими проявлениями этой патологии являются:

- боль в глазу;

- ощущение инородного предмета;

- светобоязнь;

- слезотечение;

- зуд и жжение;

- очаги помутнения в роговице;

- уменьшение остроты зрения.

2. Врожденные дефекты строения:

- мегакорнеа – патологически крупные размеры роговицы, достигающие более 11мм в диаметре;

- микрокорнеа– уменьшение размеров роговицы (от 5мм в диаметре);

- кератоглобус – выпячивание роговицы и изменение ее формы на шаровидную;

- кератоконус – истончение роговицы и утрата упругости, приводящее к изменению ее формы на конусовидную.

Все эти болезни влекут за собой изменение нормальных показателей зрения, возникновение близорукости, астигматизма, дальнозоркости, слепоты.

3. Воспалительные болезни (кератиты) инфекционного и неинфекционного происхождения.

Симптомы такого поражения роговицы:

- резь в глазах и их гиперчувствительность к свету;

- яркая сосудистая сетка конъюнктивы;

- пастозность и (или) отечность роговицы;

- замутненность зрения.

Признаками язвы выступают:

- образование возвышающегося инфильтрата с неровными краями на поверхности роговицы;

- гнойные выделения;

- отслойка верхних слоев роговицы, ее помутнение и болезненность;

- дефекты зрения.

Опасность этой патологии состоит в том, что возможна перфорация (прорыв) язвенного инфильтрата, пропитывание гнойным содержимым тканей глаза и его гибель.

4. Дистрофия . Возникает на фоне обменных нарушений в организме. Может быть врожденной или приобретенной.

Симптомы патологии могут долго не проявляться, а первые признаки обнаружиться случайно при инструментальном обследовании (небольшие полосы или зоны помутнения роговицы). С развитием недуга больные начинают жаловаться:

- на сухость и замутненность в глазах;

- потерю остроты зрения.

Применяется при неэффективности консервативного лечения и прогрессирующем ухудшении зрения.

Оперативное вмешательство показано при поражении большой поверхности роговицы, если причиной его являются:

- травмы;

- обширный термический или химический ожог;

- осложнения после воспалительных процессов;

- необратимые дегенеративные изменения;

- врожденные аномалии;

- косметические дефекты (бельмо, рубцы).

Пересадка роговицы или, иначе – кератопластика , проводится с использованием донорского материала (трансплантата).

Она классифицируется:

- на оптическую, которую применяют с целью восстановления прозрачности роговицы;

- лечебную, которая призвана сохранить глаз, поэтому в ней используются даже мутные донорские роговицы);

- рефракционную, она помогает восстановить зрение;

- мелиоративную, технику укрепления роговичного слоя для повторных пересадок.

Методы замены роговицы:

- послойный, показан при патологиях верхнего слоя, заменяют только его;

- сквозной (частичный и тотальный), предполагает пересадку всех роговичных слоев.

источник

Источники:- http://mgkl.ru/patient/stroenie-glaza/rogovitsa-glaza

- http://www.tiensmed.ru/news/glazboli2.html

- http://www.zrenimed.com/stroenie-glaza/rogoviza

- http://www.sibmedport.ru/article/1133-glaz-stroenie-organa-zrenija/

- http://zorsokol.ru/problemy/distrofiya-setchatki-glaza-lechenie.html

- http://glazaizrenie.ru/stroenie-glaza/stroenie-funktsii-zabolevaniya-peresadka-rogovitsy-glaza/